Triade di Ninfe – Stele votiva

Nei sistemi religiosi precristiani è abbastanza diffusa la tendenza a riunire le divinità femminili in gruppi di tre: un numero sacro per eccellenza, espressione della potenza divina concepita come collettiva o pluralistica.

Abbiamo innumerevoli esempi di triadi: le Moire, le Cariti, le Grazie, le Gorgoni, le Ore, le Erinni, le Kourai, le Paides, le Muse (almeno alle loro origini), le Ninfe.

A queste possiamo aggiungere le Parche della mitologia romana; le Norne da quella scandinava; le Querquetulanae italiche; le matrone o materes del mondo germanico, o le triadi celtiche come quella di Bath, in Inghilterra; ed è una lista ovviamente incompleta. Ritroviamo questa essenza una e trina nella triplice Morrigan o nella Brighid irlandesi, nell’ellenica Ecate triforme, nella Maha Devi indiana nei suoi aspetti di Sarasvati, Laksmi, Kali, o nella triade di al-Lat, Uzza, Manat (le tre dee dell’arabia preislamica). Se a questo elenco aggiungiamo ad un estremo temporale le figure femminili di Laussel e all’altro estremo le “tre fate” o le “tre sorelle” delle fiabe del folklore europeo, raggiungiamo un arco di persistenza temporale notevole per questo nucleo simbolico.

Stele votiva in marmo raffigurante una Triade di Ninfe, II-III secolo, collezione del Museo di Storia Stara Zagora (Bulgaria).

Fonte immagine: Wikipedia.

A Golden Thread

Fonte immagine: Wikipedia.

Platone, Repubblica X,130,34: “Altre tre donne sedevano in cerchio a uguale distanza, ciascuna sul proprio trono: erano le Moire figlie di Ananke, Lachesi, Cloto e Atropo, vestite di bianco e col capo cinto di bende; sull’armonia delle Sirene Lachesi cantava il passato, Cloto il presente, Atropo il futuro”.

Le tre Moire decidevano, al momento della nascita, il destino assegnato a ciascuno, e neanche gli dèi potevano modificarlo. Cloto reggeva il filo dei giorni e filava lo stame della vita, Làchesi girava il fuso avvolgendovi intorno il filo, e dispensava la sorte della vita che stava filando usando lo stame bianco misto ai fili d’oro per indicare i giorni felici e lo stame nero misto ai fili d’oro per indicare i giorni di sventura; e infine Atropo, l’inflessibile, la più vecchia, che, con lucide cesoie lo tagliava, attribuendo il principio e la fine del tempo della vita, la nascita e la morte.

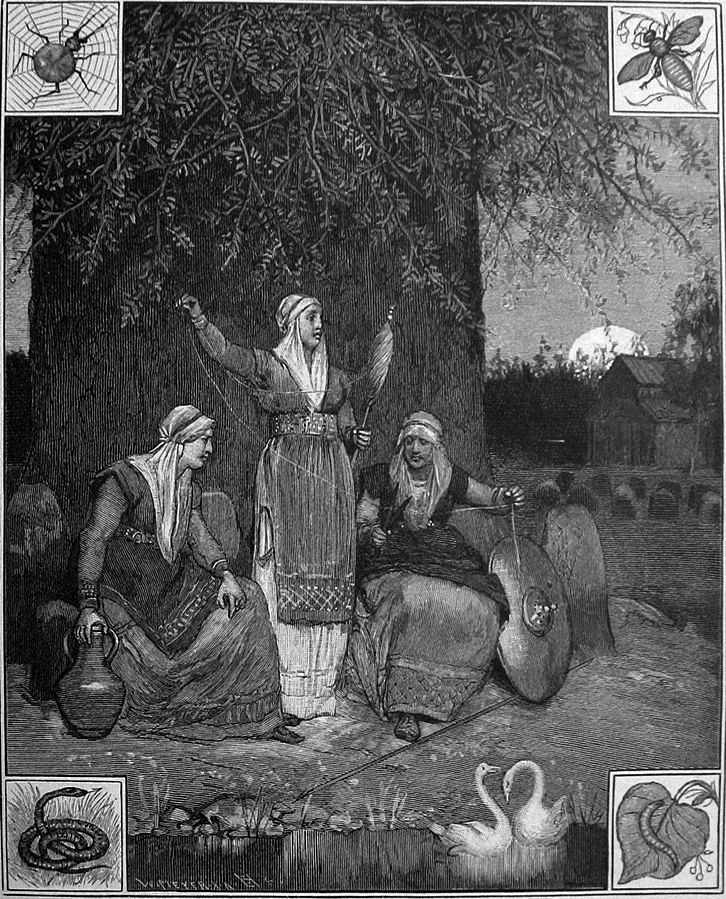

Norne

Le Norne tessono il loro arazzo alle radici dell’albero cosmico Yggdrasil. Dalla pagina 7 dell’edizione del 1893 dell’Edda poetica di Fredrik Sander.

Fonte immagine: Wikipedia.

Tre Grazie

Le Grazie (in latino Gratiae) sono dee nella religione romana, replica latina delle Cariti greche (Χάριτες, Chàrites). Questi nomi fanno riferimento alle tre divinità della Grazia ed erano, probabilmente sin dall’origine, legate al culto della natura e della vegetazione.

Affresco del I secolo d.C. raffigurante le Tre Grazie, Museo Archeologico Nazionale, Pompei.

Fonte immagine: Wikipedia.

La triade di Bath, in Inghilterra

Fin dall’antichità Bath era conosciuta per le sue sorgenti termali, le uniche terme naturali del Regno Unito: conosciute già dai Celti, che edificarono un santuario dedicato alla dea Sulis, adorata dai Romani sotto il nome di Minerva. Intorno al 43 d.C., i romani costruirono un nuovo edificio termale sull’insediamento precedente, che verrà chiamato Aquae Sulis. La triade femminile ritrovata nel sito sembra però anche più antica, e lascia supporre l’esistenza di un culto ad una triade forse precedente, o collegato, al culto della dea Sulis.

Fonte immagine: Wikipedia.

Le Matres (dal Latino: madri) o le Matronae (dal Latino: matrone) erano divinità femminili venerate tra il I e il V secolo in vaste zone dell’Europa occidentale (in Gallia, nella Cisalpina e lungo la valle del Reno). Recavano in grembo simboli di abbondanza e fertilità (canestri ricchi di frutta o pani, cornucopie, bimbi in fasce). I nomi e le iscrizioni che le accompagnavano (più di mille esemplari ritrovati, soprattutto in forma di statue, altorilievi e bassorilievi) risultano per circa la metà in lingua celtica, per l’altra metà in lingua germanica, mostrando il diffondersi di questo culto presso popoli vicini ma differenti dal punto di vista etnolinguistico.

Altorilievo in terracotta delle Matres (dall’insediamento Gallo-Romano di Vertillum (Vertault) in Gallia.

Fonte immagine: Wikipedia.

Riferimenti de Il Sacro al femminile. Figure e forme rituali in area mediterranea fra memoria e contemporaneità, a cura di Barbara Crescimanno: p. 22 (Barbara Crescimanno, Ninfe siceliote. Persistenze e trasformazioni).